Por Luis R. Carranza Torres

Su intención moralizante terminó generando más inconvenientes que soluciones

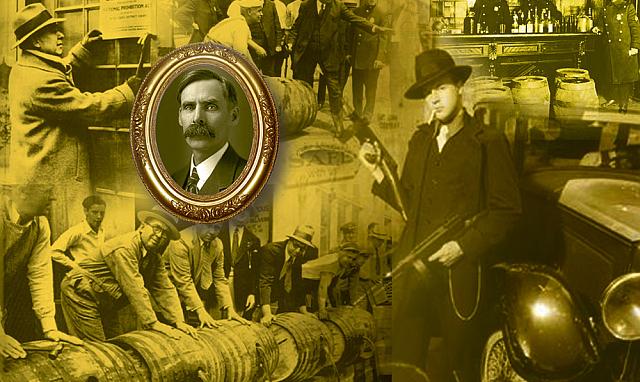

La reforma más descabellada, ridícula y con mayor entidad en sus nefastas consecuencias fue la enmienda XVIII de la Constitución de los Estados Unidos, también conocida como como Ley Voltead.

Dicha última denominación no era del todo ajustada a los hechos. Andrew John Volstead era un republicano miembro de la Cámara de Representantes por un distrito del estado de Minnesota. Había nacido en Kenyon, el condado de Goodhue, Minnesota, de padres noruegos-estadounidenses. Fue educado en el St. Olaf College, para luego obtener su título de abogado, dedicarse a la política y desempeñarse como alcalde de Granite Falls, Minnesota, antes de ser electo para el Congreso en Washington.

Durante sus 20 años en el escaño, se desempeñó como presidente del Comité Judicial de la Cámara de 1919 a 1923. A pesar de que a menudo se considera el autor de enmienda, lo único que hizo Volstead fue colaborar con Wayne Wheeler, de la Liga Anti-Saloon, quien fue el hombre que la concibió y redactó. En realidad, Volstead únicamente patrocinó el proyecto y asumió su defensa en la cámara, facilitando el trámite a su aprobación.

El presidente Woodrow Wilson vetó la ley que proponía la enmienda, no por defender el “derecho al chupi” sino porque la prohibición persistía en tiempos de guerra y, desde siempre, a las tropas de bandera de las barras y estrellas se las ha alentado al combate merced a las bebidas espirituosas. No existían, por entonces, los energizantes y pastillas varias actualmente en uso.

Dicho veto presidencial fue anulado por el Congreso el 28 de octubre de 1919, y finalmente se promulgó la norma. Es así que en una muy fría medianoche del 17 de enero de 1920, la enmienda XVIII entró en vigencia.

Dos poderosas asociaciones prohibicionistas habían ganado la partida: la Unión Femenina de Abstinencia Cristiana y la Anti-Saloon League, dirigida por el influyente abogado Wayne Wheeler, impulsores de la reforma constitucional. Al principio, sus integrantes eran mirados con cierta curiosidad pero una fuerte presión religiosa los convirtió en adalides de una cruzada que culminaría con la imposición de la denominada “ley seca”.

Por 13 años, hasta su derogación por la enmienda XXIII, conocida como Acta de Blaine, en 1933, fue ilegal tomar, vender o fabricar bebidas con alcohol en Estados Unidos. Ese “noble experimento”, según la particular visión de J. Edgar Hoover, director del FBI, que impuso un revival entre místico y puritano en una época cuando casi todo se liberalizaba, no pudo tener peores consecuencias.

Generalmente, por lo visto en las películas del cine o series de televisión, tendemos a creer que la prohibición sólo disparó el crimen organizado y que la elaboración y venta del alcohol estaba en manos de la naciente mafia estadounidense. En realidad, el grueso de la producción y el consumo estuvo dado por los millones de personas, sin ningún antecedente criminal, que fabricaron artesanalmente sus propias bebidas. La más extendida de ellas era el denominado “gin de la bañera”, un explosivo y peligroso cóctel elaborado con alcohol puro y aderezos químicos. El impacto en la salud general fue tan pernicioso como el aumento de la criminalidad.

Gracias a los suculentos dividendos de los speakeasies o bares clandestinos, que florecieron en todo Estados Unidos, la mafia encontró el modo de financiación para extender sus tentáculos delictuales a casi todas las esferas. Para 1925 había 100.000 de ellos, en todas las ciudades. Sólo 10.000 existían en Nueva York.

Un estudio publicado en 1932 por la Columbia University Press daba, en cifras, la magnitud de la metida de pata constitucional.

Antes de la prohibición había 4.000 convictos por delitos federales. Para 1932 había 26.859 y la población carcelaria había trepado 366%. La tasa de homicidios, que en 1920 era de 6,8 por cada mil habitantes, había trepado a 9,9 en 1933. A partir de la derogación de la enmienda y hasta la Segunda Guerra Mundial, bajó año a año hasta situarse cerca de 6 por mil. Otro impacto fue la pérdida de 500 millones de dólares en impuestos, a valores de la época.

En 1919, el consumo per cápita de alcohol era de 6 litros por persona. Con la aprobación de la enmienda, bajó a un litro en el primer año de su aplicación. Luego aumentó sin pausa: en 1922 estaba en 4,5 litros y en 1929, en 5. Al derogarse la norma, no sólo los estadounidenses bebían tanto como antes en cantidad sino que su impacto era mucho mayor en calidad: en 1920 el consumo de licores destilados era de 40% del total y el resto era vino o cerveza. Para 1922 el porcentaje había subido a 90%.

Nadie describió mejor sus efectos que uno de sus promotores, el millonario John D. Rockefeller, convertido posteriormente en uno de sus principales arrepentidos: “En general ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales”. Es decir, un fracaso rotundo desde el punto de vista que se quisiera mirar el tema.

Es por ello que, nueva reforma constitucional mediante, cuando el 5 de diciembre de 1933 perdió vigor la prohibición, nadie dijo demasiado al respecto.