De las ruinas de la guerra mundial y la atrocidad del Holocausto se afianzó un nuevo concepto de derechos para todos

Por Luis R. Carranza Torres

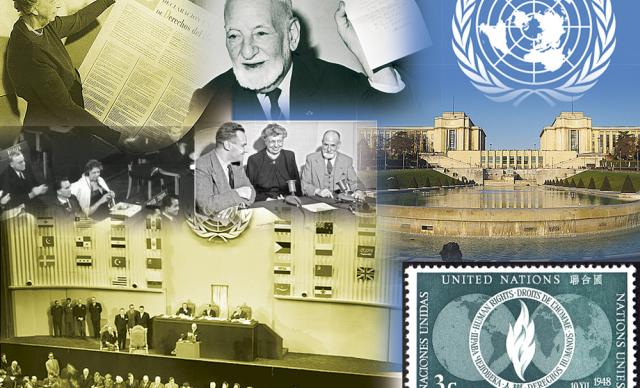

Hace 60 años, el 10 de diciembre de 1948, la tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunida en el Palacio de Chaillot, en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por Resolución 217 A (III), en idioma francés en su versión oficial. De 58 miembros con que contaba la novel ONU por entonces, 48 votaron a favor, nuestro país entre ellos. Yemen y Honduras estuvieron ausentes. Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Arabia Saudita, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania y Yugoslavia se abstuvieron.

Su adopción fue aclamada con una larga ovación de los delegados presentes, quienes sesionaban por última vez en la capital gala, antes de trasladarse a la nueva sede en Nueva York, a orillas del río Hudson.

Se buscaba que las llamas de la Segunda Guerra Mundial nunca volvieran a encenderse y que la humanidad no tuviera que asistir a la vergüenza de otro Holocausto, a la negación de la dignidad de la persona humana por la crueldad de la persona humana, tal como había pasado con esa lista del terror de las víctimas de Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor o Treblinka, entre otros.

Era un paso jurídico a terreno desconocido. Y una apuesta a la humanidad de cara al futuro. Más declamativo que efectivo, se confiaba, de momento, más en el poder moral de sus palabras que en resguardos concretos. El texto reconocía derechos universales para cualquier persona humana pero no instituía ningún deber de observancia, garantías para su vigencia o instrumentos para castigar su violación.

Era lo mejor que se había podido conseguir en ese mundo totalitario, colonialista y agresivo de aquellos tiempos. Uno dividido en férreos bloques ideológicos. Vicios internacionales que, en muchos casos y bajo otras formas, se continúan en el presente.

Los países comunistas censuraron el “énfasis excesivo” en los derechos individuales y políticos a expensas de los derechos sociales. También cuestionaron el principio de la indiferenciación de la condición jurídica de cada país para la vigencia de los derechos. Y en esto último, más que en lo primero, se hallaba la real motivación de esa toma de distancia: el documento presentaba un reconocimiento de la autonomía y dignidad de vida de la persona humana incompatible con la dictadura del proletariado, el sistema de partido único y el control absoluto del Estado sobre las existencias de todos que practicaban en sus países.

Sudáfrica, que iniciaba con la política del apartheid, no aprobó la igualdad de derechos entre las razas. Arabia Saudita, la igualdad entre sexos. Pero ninguno osó votarla en contra.

Con mayor dosis de pragmatismo y mucho de cinismo, países como Estados Unidos lo firmaron sin acusar recibo de que les negaban tales derechos a gran parte de sus propios ciudadanos a causa del color de su piel. Francia, Bélgica y Gran Bretaña, entre otros, lo suscribieron con todas las reservar hacia dentro, esperando que esa declaración se quedara solo en eso, y no llegara nunca a convertirse en una herramienta legal o política que pudiera complicar sus políticas colonialistas. Tal como efectivamente sucedió no mucho después.

“En un momento en que el mundo estaba dividido en un bloque oriental y otro occidental, encontrar un terreno común en cuanto a lo que sería la esencia del documento resultó ser una tarea colosal”, se lee en la parte que trata sobre la cuestión, en el sitio web de la ONU.

Nada más cierto. Tres años antes, en 1946, la primera Asamblea General de la ONU había creado una Comisión de Derechos Humanos, de 18 miembros, procedentes de los ámbitos político, cultural y religioso para trabajar en una declaración de derechos internacional.

El comité de redacción se reunió por primera vez en 1947 bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y una de las abanderadas del movimiento por los derechos de la mujer. Los demás representantes provenían de ocho países, seleccionados atendiendo a buscar una representación geográfica, cultural y política equilibrada que resumiera al mundo de entonces. De entre ellos, el canadiense John Peters Humphrey, director de la División de Derechos Humanos de la ONU, y el abogado francés René Cassin, desempeñarían un papel clave en los borradores.

Los 30 artículos de la Declaración encierran una toma de posición concreta en lo jurídico: existen derechos humanos aplicables a todas las personas por el solo hecho de serlo, con independencia de la raza, religión, sexo, condición social o país. Lo que hoy nos parece muy lógico, por entonces no lo era tanto. El racismo de los nazis, del el sur de Estados Unidos, del apartheid sudafricano, las desigualdades de género árabes o en el sistema de castas de India lo probaban acabadamente. No era nada menor, en ese tiempo, que eso fuera reconocido internacionalmente.

Muchos años después, en 1984, Humphrey escribiría sobre esos años y los que siguieron bajo el título de Human Rights and the United Nations: A Great Adventure. Una gran aventura. Quizás la palabra epopeya describa con mayor precisión al evento. O más precisamente todavía: el primer paso de ella, en un camino que se prolonga hasta nuestros días.