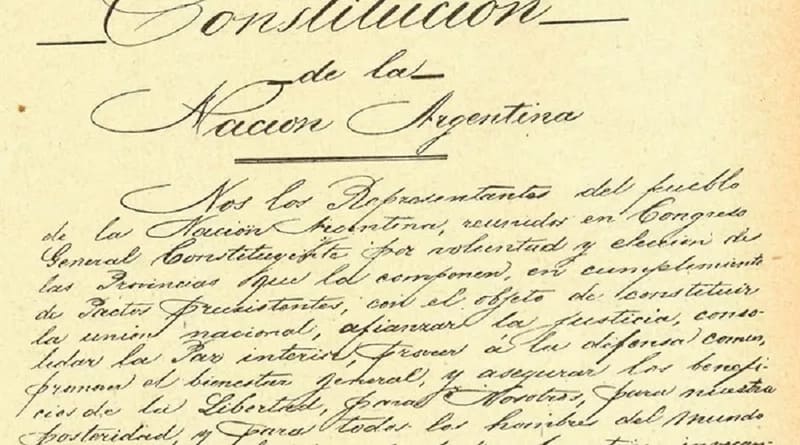

El pasado 1 de mayo se cumplieron 170 años de la sanción de nuestra Constitución nacional, un pacto de unión, identidad y organización que nos permitió salir del enfrentamiento y el atraso para convertirnos en la octava nación del mundo en poco más de medio siglo.

En momentos de crisis como el presente, no sólo no es ocioso sino que deviene necesario recordar esa Argentina de 1853: un país dividido en mitades por un abismo de banderías políticas e ideológicas, al parecer irreconciliables. En ese momento, las facciones otrora en pugna saldaron en un texto constitucional sus distancias, asumiendo un compromiso constitucional único, de todos y a la medida del país.

La Constitución de 1853 es fruto de esa voluntad de estar juntos siendo distintos, a partir de encontrar lo que une y no lo que separa. Una posición tanto de amistad cívica como de patriotismo constitucional que prosigue tan vigente hoy como en su origen.

Un solo dato ilustra la estatura de los constituyentes de antaño: su sueldo estaba a cargo de las provincias y demoraba en llegar por la distancia, además de las estrecheces de los erarios locales.

Los constituyentes no dudaron en pasar a sesionar a la tarde para poder conseguir un trabajo de mañana que les permitiera solventar sus necesidades básicas en tanto proseguían cumpliendo con su misión. Esto, quienes no tenían patrimonio del cual costearse, claro.

José Ruperto Pérez, diputado por Entre Ríos, por ejemplo, recibía “exámenes en la escuela del estado”, como cuenta Mateo Booz en El amor y la política (Los constituyentes del 53).

El gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo, daba de su propio peculio a los más urgidos en “bolivianos”, por no existir una moneda propia en el país.

Contra todo obstáculo, en la pobreza franciscana, la Constitución se logró.

El texto surgido de la Convención Constituyente de Santa Fe no sólo organizó un Estado federal. Mostraba la radiografía espiritual de una nación, sus perdones y disculpas mutuas, y el destino común que se autoimponía.

Pacífica, buscaba sellar heridas y planteaba objetivos nacionales nuevos y de todos. Lo hacía en un conjunto de breves y simples normas, nacidas tanto del sentido común como de la conciliación de posición y de la amarga experiencia de los fracasos previos.

Hay por ello, una sinceridad continua en el texto, sin declaraciones ampulosas, sin las promesas vanas ni la hipocresía disfrazada de norma jurídica que habían llevado al fracaso intentos anteriores.

Refleja, asimismo, una idea de patria grande, de un país para muchos, inclusivo, libre y próspero, abierto por tanto a todas aquellas personas de buena voluntad del mundo que quisieran habitarlo. Vivido en la razón y la justicia, bajo la protección de Dios.

Es decir que, en una época de colonialismos mezquinos como lo era la mitad del siglo XIX, la voluntad constituyente del 53 se manifestaba abierta y no se agotaba en la materialidad humana sino que apuntaba a lo trascendente.

Expresó al respecto Félix Luna (Homenaje a la Constitución, en Revista Todo es Historia Nº 429): “Un instrumento que pretendió consagrar paz allí donde hubo guerra, libertad donde había opresión, tolerancia donde floreciera el odio, progreso donde campeaba el atraso, comunicación cuando nos asediaba el aislamiento, bienvenida al extranjero en lugar de la desconfianza. ¿No merece ser honrado un texto legal tan renovador, tan audaz, tan bienintencionado?”.

Coincidimos. Se trata de un texto argentino de fuerte personalidad. Un instrumento que va más allá de lo jurídico, revelando lo mejor de nuestros valores y aspiraciones. En ese sentido, Jules Duval, abogado, magistrado y uno de los periodistas más influyentes de Francia en el siglo XIX, apuntó sobre nuestra Constitución: “Contiene respecto de los derechos, una de las declaraciones más completas que se hayan escrito jamás en legislación alguna”.

Tales declaraciones, derechos y garantías de la parte orgánica de nuestra Constitución son, al decir de Andrés Gil Domínguez (en su trabajo Emergencias y violaciones de la Constitución), una evolución depurada de “… antecedentes normativos autóctonos que, si bien recibieron la influencia de la doctrina extranjera, constituyen un acabado y fiel reflejo de nuestra identidad histórica”.

Por algo es, después de la estadounidense (1787), la más antigua de América en vigencia. También una de las más breves, con 110 artículos en su versión original.

Es madre de otros textos constitucionales de diversas partes del mundo. En especial de la América hispana, al decir de Armando Piñero en su prólogo a las Bases de Alberdi, editadas por Editorial Plus Ultra en 1984.

Tampoco es menor, como rescata Gil Domínguez, la inclusión en 1853 de una “cláusula de progreso”, en el entonces art. 64, inc. 16 -hoy art. 75, inc. 18-, una norma única frente al constitucionalismo de su época, local o comparado, que imponía al Estado un deber concreto de “proveer y promover” una política orientada a poblar, alfabetizar y erradicar la pobreza.

Como dice Piñero, una constitución es el documento fundamental por el cual se orienta una nación civilizada, resumen de sus principios morales e institucionales, rectora de esquemas de gobierno, por lo que su escrupuloso cumplimiento traduce el grado de madurez de un país.

Por eso mismo, los periodos de bonanza de nuestra Patria coinciden con los grados de observancia máxima del texto constitucional. Y a la inversa. Algo que debemos siempre tener en cuenta y que estos 170 años ofrecen la oportunidad de no olvidar.