Por Diego Lo Tártaro

Los argentinos estamos viviendo momentos muy difíciles. Las pasiones, los intereses, los resentimientos colisionan y nos enfrentan a una realidad insoslayable: la profunda grieta que cada día más nos separa. Por ello creo oportuno recordar a Justo José de Urquiza, que en momentos mucho más difíciles a los que hoy nos tocan vivir supo mantener el equilibro, la frialdad e inteligencia en aunar ideas y propósitos y así evitar la confrontación, buscando el camino a la concordia dotándonos de una Constitución y conduciendo a todos los ciudadanos al acatamiento de la ley, que a todos ampara, consecuentemente consolidando así la Nación.

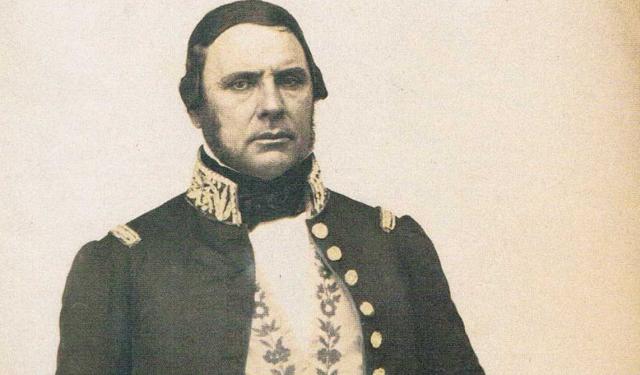

El Capitán General Don Justo José de Urquiza, quizás el único y gran caudillo ilustrado de la historia argentina, fue un hombre de múltiples condiciones y virtudes destacables que lo convirtieron en el árbitro en un momento crucial de la historia nacional. Su personalidad, su natural intelecto, su conocimiento de los hombres, su experiencia como gobernante, su condición de militar y empresario exitoso, lo transformaron indubitablemente en árbitro de la compleja situación que vivía la Nación.

La caída de la dictadura de dos décadas corporizada en la figura de Juan Manuel de Rosas dejaba un vacío de poder difícil de llenar. Los intereses en pugna, las ambiciones personales, los antiguos antagonismos, los sentimientos de revancha florecían y colisionaban. Se necesitaba de alguien que conformara a todos y que tuviera la autoridad moral y el poder real de aquietar los ánimos, traer la concordia y apaciguar los espíritus.

En Urquiza se corporiza y evidencia la difícil amalgama de la grandeza, el desprendimiento y la visión del estadista consumado cuando en Pavón, el 17 de septiembre de 1861 al frente de las tropas de la Confederación Argentina y ante la victoria a su alcance, se retiró con el grueso de sus tropas. Así dejó a Bartolomé Mitre, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como organizador de la unión entre los diferentes intereses e ideas en pugna. En mi opinión podría afirmarse sin temor a equivocarse que aquí finalizaba inadvertidamente el sueño de la Argentina Federal, para consolidarse nuevamente Buenos Aires como centro del poder en forma definitiva y así conformar una Nación que en su constitución se dice federal pero en su accionar es profundamente unitaria.

Desgraciadamente la mediocridad de algunos hombres, los sentimientos encontrados de odio, celos, rencores, sumados a la maldad, pueden provocar tragedias irreparables. Este es el caso de los enemigos de Urquiza. La conjunción de estas corrupciones del espíritu humano se vieron en el ataque y asesinato de la Estancia Palacio San José, que marcó una de las páginas más negras y oscuras de la historia argentina.

Pero para narrar este triste y trágico acontecimiento acaecido el 11 de abril de 1870 nos vamos a remitir a un interesante y poco difundido relato del asesinato del Capitán General escrito por su nieta Lucrecia Campos Urquiza y Travers, según se lo relató su madre Justa Urquiza de Campos, hija del general y testigo del crimen.

A los setenta años de ocurrida la inolvidable escena, nada puede ser más elocuente, verdadero e interesante como escuchar de labios de la valerosa hija del prócer el auténtico relato de la trágica muerte del capitán general don Justo José de Urquiza. Ella presenció el terrible acontecimiento, y sus palabras – por las que sangra aun el dolorido corazón – son fiel trasunto de los hechos, fijados con caracteres indelebles en las páginas de nuestra historia.

Pocos días hace, durante una de las muchas tardes en que suelo visitar a mamá, y acostumbramos reunirnos con mis hermanas solteras y casadas, hube de quedarme la última en la grata visita, acompañándola y departiendo con ella en cariñoso tete-a-tete. Fue así que rodando la conversación, espigando varios temas y evocando familiares recuerdos, surgió a propósito de un detalle, la evocación de la tragedia. Y he aquí el diálogo que surgió, reproducido con toda exactitud.

-Mama: he visto en el “Club Entrerriano” un cuadro que representa el asesinato de Tata Justo. En la tela no aparecen sino dos mujeres. ¿Quiénes son ellas?

-Dos, exactamente. Somos Lola y yo, las únicas que en aquel instante acompañábamos a Tata. Mamá se encontraba fuera de la habitación atendiendo a Candida, que tenía entonces pocos meses, en la pieza de costura que encuadra el patio frente a la sala y junto al zaguán que conduce al segundo patio, al cual da una ventana.

(Un instante de silencio, evocador sin duda de los dramáticos sucesos, siempre presentes… Y continúa).

-Todo fue tan rápido, tan violento, tan deslumbrador, que nos sorprendió como el relampagueo de un rayo. Estábamos en Semana Santa, a la melancólica hora de la oración. Tata tenía por costumbre, a la caída de la tarde, sentarse al abrigo del corredor, frente a la puerta de la sala, para escucharnos a Lola y a mí. Que siempre ejecutábamos a dos pianos algunos trozos de música clásica. La araña de cristal, resplandeciente de luces alumbraba con sus encendidas bujías el magnífico salón, cuyo techo y paredes de espejos reproducían la luminosidad de los muebles y la belleza de los cuadros y de las demás obras de arte.

En el preciso instante en que una campanada del reloj del mirador anunciaba las siete y media oímos estremecidas de horror los gritos salvajes de las bestias humanas que rugían buscando la presa. La canalla, orientada y guiada por el principal asesino, invadió los jardines y penetró en el palacio disparando armas y gritando “Muera Urquiza”. Así aparecieron, brutales y alevosos, los que venían a ejecutar la orden de Ricardo López Jordán, quien no se atrevió a presentarse delante de su protector y padrino. Tuvo miedo de presenciar la ejecución de su meditado crimen, y, detenido por la grandiosidad de la figura de Urquiza, sus pies se inmovilizaron en la galería de fuera.

Al oír los aullidos de la jauría, Tata nos dijo “¡Ahí vienen a matarme!”. Se corrió a su dormitorio en procura de un arma para defenderse. Nosotras lo seguimos, rodeándolo, pasando por la puerta interior.

Los miserables, al enfrentarse con Tata, se detuvieron y bajaron las escopetas, asustados de su propia enormidad. Pero escucharon una voz que les gritó “¡No sean cobardes! ¡Adelante!” Y sonó la primera descarga. Todos habían apuntado contra mi padre, y no alcanzaron a comprender cómo no nos hirieron, Lola tenía un arma y uso todas la balas. Yo agarre una almohada cuadrada de la cama y se la tire en la cara a uno de los bandidos que me estaban haciendo puntería. El forajido se tambaleo, dio con la cabeza en la pared y se cayó al suelo.

Hubo algunos heridos, pero nunca supimos si fue por obra del arma de Tata o de Lola, o si ellos mismos durante la confusión y el desorden se balearon entre sí.

El proyectil que le ocasionó la muerte a Tata fue el que recibió debajo del ojo izquierdo. Se desplomó bañado en sangre, Lola cayó junto a él, y en el primer momento creí que estaba herida de muerte a causa de la la sangre de Tata derramada sobre ella. Uno de los salvajes se acercó a Lola para ultimarla, y yo solo acerté a suplicar: “¡No maten a mi hermana!”

Entre tanto no cesaban los disparos. Fue entonces que Nico Coronel, muy de acuerdo con su manera de ser, se acercó con una daga y la hundió repetidas veces en el corazón de Tata, que yacía en brazos de Lola. Enseguida acercó la daga, tinta en sangre a mi cuello, para degollarme. Otro asesino, llamado Luengo, lo apartó bruscamente diciéndole: “Mujeres no. Busquemos a los varones”.

Nuestros blancos vestidos estaban empapados con la roja sangre que manaba el cadáver. Fue entonces cuando llegó mamá.

Pero lo urgente era salvar a mis hermanos, todos ellos de corta edad. Fui rápidamente en su busca. Apagamos todas las luces para entorpecer y despistar a los asesinos, que andaban enloquecidos de aquí para allá buscando nuevas victimas.

San José como tú sabes, tiene dos miradores. En aquellos días, uno de ellos no estaba terminado, y le faltaban entre otras cosa, la escalera. Se me ocurrió aprovechar una escalera de mano que utilizaban los albañiles y que estaba en una pieza en construcción. La coloqué como pude, lleve arriba uno a uno a mis hermanos, tanto varones como mujeres y los dejé acompañados de las mucamas. Inmediatamente retiré la pesada escalera, y ya sea por la precipitación o porque el peso que llevaba era superior a mis fuerzas, el caso es que se desplomó sobre mi cuerpo, hiriéndome en el pecho. Aun conservo la cicatriz. Pero logré mi propósito y ninguno sospechó el escondite.

Como dije todas estas maniobras las hacía a oscuras.

A todo esto, faltaba Micaela. Asustada por los tiros los gritos y el desorden, se había escondido debajo del piano de cola. Y allí estaba quietita y horrorizada, cuando uno de los asesinos, en medio de la oscuridad, entró al salón con la espada desenvainada, buscando alguna inocente presa. Con el arma rozó la pollera de seda de mi hermanita a quien se le escapó un débil grito. El bandido quiso echarle mano, pero rápidamente se le perdió, escondida debajo del sofá. Insistió el otro en su búsqueda, orientado por el frou-frou del vestido de seda. Cuando nuevos estampidos, los quejidos de los asesinos moribundos, y los alaridos de los demás salvaron la situación de la pobrecita, que ahí se quedó inmóvil, como paralizada de emoción.

Toda aquella noche la pasamos mamá, Lola y yo a merced de los asesinos, amenazadas de muerte continuamente. En la misma alcoba donde lo mataron velamos a Tata. El suelo parecía ensangrentado y muchos balazos perforaban las paredes.

La virgen Dolorosa vestida de terciopelo negro, hacia cabecera en medio de los candelabros. En la Santa Imagen reposaba nuestro credo, y en ella oramos con fe.

Pero cada instante oíamos a los bandidos que discutían entre ellos nuestra vida o muerte, y los veíamos reunidos en el patio, alumbrados tan solo por los rayos de la luna. Así pasó aquella noche de espanto y terror.

“¿Qué tipo tenia López Jordán?” La catadura del traidor. De labios estrechos como el filo de una daga, nariz de aguilucho y ojos pequeños, nunca miraba de frente, Tata siempre lo protegió. Lo mandó a Europa a cursar sus estudios era su padrino y continuamente lo favorecía. En repetidas ocasiones le habían anunciado que lo asesinaría y poco antes del 15 de abril estando yo presente al preguntarle Tata sobre tales amenazas contesto “¡Como puede creer mi general tal ignominia! Yo que le debo mis estudios, carrera, continuos favores, además soy su ahijado “. ¿Y Nico Coronel? ¿Quién era? ¿Qué tipo tenía? Era un sujeto que tenía los peores antecedentes. Pesaban sobre su conducta varias muertes y había huido de su país Uruguay.

Tata en su afán de protegerlo y creyendo que con un buen trato y los saludables consejos se encaminaría, lo ubicó en San Pedro (hoy campo de mi propiedad) y allí se instaló con hacienda. Yo era madrina de dos de sus hijos y continuamente les dispensaba favores. Con la melena para atrás y caída hasta los hombros presentaba un aspecto repulsivo.

Una pausa en la dolorosa evocación y prosigue:

Hija no tenes idea de la generosidad de Tata. Yo si bien lo sé porque yo era precisamente la que corría con el dinero, encargándome de su custodia. La obra que él hacía noble y digna siempre al servicio de los demás nacía del sentimiento que tenía del bienestar ajeno. Su mayor felicidad era hacer el bien al prójimo y a todos por igual interés extendía su protección. Han pasado las horas y los días, han desfilado los años y solo yo se de la tragedia de aquel anochecer visto y vivido que apago la edad dichosa de mis pocos años. Siempre su recuerdo me acompaña en la misma hora de la fecha inolvidable.

Y precisamente al callar mi madre, vibra en la penumbra del hall la campanada del reloj que da las siete y media. La escuchamos con mustio respeto y nos miramos en silencio unidos nuestros pensamientos y nuestras almas en un solo recuerdo y una sola emoción.