Dicho trámite determinó el quiebre definitivo entre la corona española y la orden de la Compañía de Jesús

No es raro leer o escuchar en nuestra Córdoba respecto a la expulsión de los jesuitas decretada por el rey de España en 1767, atento a la gran obra colonizadora, educativa y de progreso desplegada en nuestro territorio. Lo que no es tan conocido es el proceso de investigación previo que tuvo como consecuencia esa medida.

A diferencia de sus predecesores en el trono, al rey Carlos III los jesuitas no le caían en gracia. Convergían para esa idea los pareceres de su madre, la reina Isabel de Farnesio, así como el ambiente hostil a la orden de la corte de Nápoles, de donde provenía. Es que Carlos de Borbón, antes de reinar en España, lo había hecho en Nápoles y Sicilia.

Tal como dice Domínguez Ortiz en su obra Carlos III y la España de la ilustración, dicho movimiento de la ilustración dejó defasados a lo largo del siglo XVIII algunas de las principales postulaciones del ideario jesuítico, así como sus conceptos respecto de la autoridad real y el Estado. En palabras del autor: “Una monarquía cada vez más laicizada y más absoluta empezó a considerar a los jesuitas no como colaboradores útiles sino como competidores molestos”.

La primera muestra de ese distanciamiento fue quebrar la tradición borbónica de un confesor jesuita para nombrar a un fraile descalzo, el padre Eleta.

El paso de los años empeoró tal separación al punto de tornarla en quiebre. Ayudó a ello el denominado “motín de Esquilache”, un levantamiento popular en distintos lugares de España contra las medidas impopulares del secretario de Hacienda, el marqués de Esquilache, que se reprimió con dureza. Una vez sofocado, la corona se lanzó a la caza de los responsables de tales hechos.

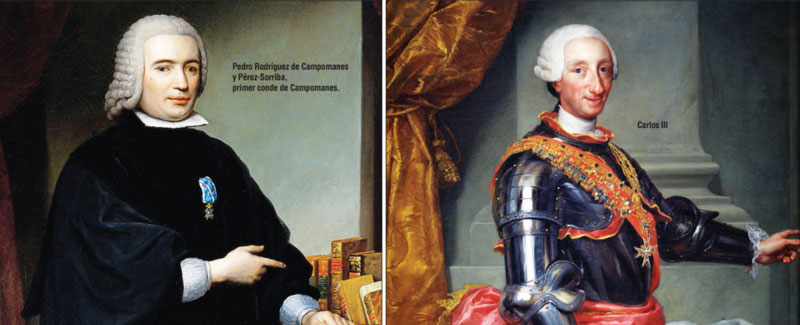

En el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez-Sorriba, recayó el encargo real de una “pesquisa” secreta para averiguar quién o quiénes habían sido los instigadores de los motines.

Se trataba de un indicador de la importancia que se asignaba al evento. El Consejo Supremo de la Corona de Castilla, o Real y Supremo Consejo de Castilla, era la columna vertebral y principal centro de poder de la estructura de gobierno de la monarquía hispánica durante la Edad Moderna. Un gobierno que se articulaba en forma polisinodial, es decir, a partir de una multiplicidad de consejos que asistían al rey en sus decisiones finales, preparando y asesorando los actos del caso a tal fin.

En dicho órgano, el fiscal era el procurador del rey. Salvando las distancias, algo similar al fiscal de Estado en Córdoba o al procurador General del Tesoro en el ámbito nacional.

Campomanes, el encargado de llevar adelante tal investigación, no era ningún improvisado en el rubro; tanto respecto de las particularidades técnicas como, en especial, respecto de las implicancias políticas. Dueño de una inteligencia precoz, sobre todo en lenguas clásicas, ya a los 13 años leía las Instituta de Justiniano. Luego inició la carrera de leyes, primero en Oviedo y luego en Sevilla. A los 18 años, en Madrid, hacía la pasantía de rigor simultáneamente en los despachos jurídicos de Juan José Ortiz de Amaya y de Miquel Cirer y Cerdá; incluso se fogueó en los tribunales durante un año como miembro de la Junta de práctica. Finalmente, obtuvo el título de bachiller en leyes y de bachiller en cánones, graduándose de licenciado el 4 de diciembre de 1745, con 22 años y 5 meses. Merced a una habilitación especial de un semestre en tanto cursaba el lento trámite de admisión en el Colegio de Abogados de Madrid, abrió un bufete que muy pronto se pobló de clientes importantes, por la rápida fama de letrado competente que adquirió.

El fiscal compartía los recelos del monarca respecto de la orden jesuítica y pronto dirigió el foco de las investigaciones hacia ella. La reunión del material probatorio fue, cuanto menos, observable aun para los cánones de la época, incluyendo -según Domínguez Ortiz- pruebas obtenidas mediante violación de correos, informes de autoridades, delaciones o confidencias de soplones varias, todas recogidas reservadamente. De ellas surgían amistades o concomitancias de amotinados con jesuitas, así como dichos sueltos o chismes que les endilgaban participación en el evento.

Aun visto con los ojos más favorables, no pasaba de complicar a ciertos miembros de la orden. Pero el fiscal en su dictamen la presentó como culpable en un todo, merced a una serie de argumentaciones que no satisfacían ni mínimamente los criterios de la lógica. Se trataba de consideraciones en abstracto respecto de ansias de poder, moral relajada, el haberse constituido, especialmente en las misiones jesuíticas de América, en un Estado dentro del Estado. Eran prejuicios subjetivos que en nada provenían de los resultados de la pesquisa pero que estaban hechos a la medida de lo que pensaba el rey sobre la Compañía de Jesús.

No era la primera vez que algún político ambicioso con conocimiento de leyes transformaba un cargo jurídico en una tribuna panfletaria. En el caso que nos ocupa, dictamen mediante. Clausurado el trámite de la pesquisa, éste fue elevado a consideración por el Consejo de Castilla, que se reunió al efecto en sesión extraordinaria. Pero ésa es ya otra parte de la historia.