Por José Emilio Ortega y Santiago Espósito (Docentes UNC)

España había sido un alumno modelo. Una tempana y exitosa transición democrática sellada por nacionalistas, franquistas, comunistas, sindicalistas y empresarios. Una economía que creció bajo el ala modernizadora y europeísta de Felipe González y que Aznar hizo socia de un selecto club de inversores globales. Entraba al siglo XXI de la mano del turismo “low cost”, libertad de movimiento y una burbuja inmobiliaria que, en orden con el boom crediticio, impulsó la actividad económica bajo el Euro. España había crecido, y uno de los países más postergados del viejo continente, se convertía en un ejemplo de integración exitosa. Sus principales ciudades, Barcelona y Madrid, convertidas en dos metrópolis atractivas. España era parte del Primer Mundo. La clase media gastaba como nunca; viajaba por exóticos destinos, compraba su casa en condominios de lujo, invertía en un apartamento en la costa, renovaba su coche cada año …

Sin embargo, el desbarajuste económico de 2008 fue un punto de quiebre. El imaginario socio-político comenzó a resquebrajarse, y en pocos años una crisis inédita sacudió los cimientos del país.

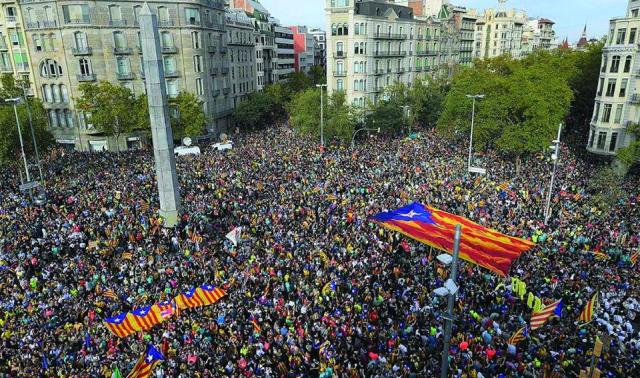

Las imágenes de Cataluña que muestran los medios, expresan la tensión política que enfrentó a las instituciones catalanas -representantes de una comunidad- y las del gobierno de Madrid; también, la crisis entre aquellos que se sienten exclusivamente catalanes y los que se asumen españoles. ¿Tensiones emergentes o subyacentes? Nos inclinamos por lo segundo.

Las consecuencias de la caída de 2008 impactaron en diversos ámbitos. En el político, sobre el sistema de partidos, facilitando la aparición de nuevas agrupaciones de “desencantados” -críticas del bipartidismo desde derechas o izquierdas- como Podemos, Ciudadanos y Vox.

En lo económico, el débil superávit se transformó en un imposible déficit fiscal, en carne viva por la retracción europea, cuando los países del norte inocularon de austeridad a los del sur. En el ámbito territorial, la pactada Constitución del 78 mostró síntomas de agotamiento. Lo que a todas luces parecía la fórmula de la unidad española, la sentencia del Tribunal Constitucional Español de 2010, que declaró la inconstitucionalidad de la reforma al Estatuto Autonómico de Cataluña (aprobado por el Parlamento Catalán, por las Cortes Españolas y refrendado por la población catalana), desnudó la irresuelta superposición de dos concepciones de unidad del Estado español. Por una parte, la que de acuerdo a la visión histórica, la concibe como uniforme y centralista; por otra, la que la entiende como genuinamente descentralizada, diversa y basada en el pluralismo.

Desde 2010 a la fecha, se observa un proceso acelerado de ruptura del consenso constitucional en Cataluña. El fracaso del pacto territorial no generó ninguna alternativa política.

Las principales iniciativas estuvieron a cargo del gobierno catalán, solicitando un nuevo pacto fiscal, con un sistema de recaudación y distribución impositiva similar al vasco y al navarro, rechazado por el gobierno central. Mientras tanto, el “derecho a decidir”, ya era parte del programa político de los partidos que obtuvieron la mayoría en las elecciones del Parlamento Catalán en 2012.

El debate se centró en la posibilidad de celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Ante la imposibilidad de realizarlo de forma acordada con Madrid, se convocó informalmente a un “proceso participativo”, impugnado por el Tribunal Constitucional. Las elecciones catalanas de 2015, se plantearon en términos plebiscitarios, surgiendo una nueva mayoría parlamentaria de vocación independentista. Se saltó a un nuevo estadio, cuyos hitos fueron el referéndum de autodeterminación y la declaración de independencia, en 2017.

Madrid, mantuvo una posición reactiva, defendiendo el statu quo y apelando al argumento de la legalidad; su punto más álgido implicó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española ante la declaración de independencia, que facultaba la intervención de Cataluña. Se destituyó al presidente Carles Puigdemont, se disolvió el Legislativo catalán y se convocó a elecciones en el corto plazo.

Lo actuado no arrojó los frutos esperados. Las violentas manifestaciones que se viven en la región, tienen su origen en un reciente fallo del Tribunal Supremo que dictó duras condenas contra doce líderes catalanes por impulsar el proceso independentista de 2017-2018. Sorprende la fecha del fallo, en medio de un complejo proceso político para formar gobierno en Madrid.

Los viejos manuales de federalismo, explican que los tribunales supremos del sistema judicial tienen por objetivo afianzar el Estado Nación a través del derecho, dirimiendo conflictos entre particulares o entre los actores colectivos que integran y han hecho nacer la Federación (entre sí o entre aquellos y ésta); esa sujeción a cierta regla de reconocimiento constitucional, hace a aquellos, se llamen Provincias (Argentina) o Comunidades Autónomas (España) “sub-nacionales”, los “sub”-“ordina”.

En esta relación surge claro que el Poder Judicial del Reino de España no ha funcionado para resolver el conflicto. Ni en los fallos anteriores, ni en el reciente. Si la única vía idónea es precisamente la que no se ha implementado, la negociación política, ¿Cuál es la verdadera jerarquía de Cataluña? Su entidad real, material, más allá de las formas ¿Será necesario el reconocimiento de la legitimidad de las posiciones que se sostienen por las diversas partes, que paradójicamente, invocan la soberanía popular como fuente de razón?

Quizá se podrá admitir que las colectividades territoriales que fundan un estado nación mantienen, sino la soberanía, ciertos derechos análogos, incluso el de negociar su permanencia; o el de resolverla por diversos sistemas, como pasó en Canadá con el Quebec, potestad reconocida por el máximo tribunal de aquel país.

Casi con seguridad, la próxima instancia se dirimirá en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos. La transferencia de la negociación política a los tribunales es lo que llevó al conflicto catalán hasta aquí. La caracterización de las “partes” y la consideración de su destino como ente colectivo (nacional o subnacional) será fundamental.

No sería extraño que una sentencia, sin expresarse sobre el fondo pero haciendo estos distingos, los obligue a una negociación de alto nivel. Porque ningún fallo, ante el medular sentido político del conflicto, hará estricta “justicia”: ésta sólo llegará con negociaciones suficientes y legítimas.