Por Ismael Arce. Licenciado en Historia.

El 20 de junio de 1820, en la más absoluta pobreza y casi en soledad, en la casa de sus padres, frente al convento de Santo Domingo, moría un hombre en la ciudad de Buenos Aires. Sólo un hombre más, uno más entre todos los que por entonces morían en nuestra tierra y el mundo todo.

Había nacido 50 años y 17 días antes en la misma capital de la por entonces Gobernación de Buenos Aires. Era uno de los 15 hijos que trajo al mundo el matrimonio de sus padres, don Domingo y doña María Josefa.

Como cualquier niño de la clase “media” de entonces concurrió a la escuela parroquial de su zona, luego al Real Colegio de San Carlos (precursor del Colegio Nacional de Buenos Aires, ese mismo cuyos alumnos se “divierten” tomando, ocupando). Su familia había decidido que fuera abogado. Como sus padres podían costearlo, el joven fue enviado a España (1786), donde estudió y se graduó con honores en las Universidades de Salamanca y Valladolid y se graduó como bachiller en Leyes con tan sólo 18 años y los más altos honores.

Estando en España nuestro hombre fue testigo cercano de la Revolución Francesa, y quedó impactado (como la mayoría de la clase “ilustrada” de su época) por los sucesos ocurridos allende los Pirineos, pero –fundamentalmente- por las ideas que se habían conjugado y convergido en esos sucesos de 1789. Mucho antes de que la revolución comenzara a “exportar” su ideología, el adolescente de nuestra historia comenzó a leer con verdadero hambre de conocimiento los pensamientos de la Ilustración.

A tal punto llegó su interés por todas esas ideas de libertad, igualdad, justicia, de cambio sustancial en la sociedad de su tiempo, que logró la obtención de una dispensa, un permiso, para la posesión de toda la bibliografía que había sido el fundamento del ideario francés y que, por lo que implicaba, estaba estrictamente prohibida en la España de fines del siglo XVIII.

Con 20 años (1790) fue designado presidente de la Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. Aprendió a hablar varios idiomas y muestra de ello es su traducción al español de la obra del economista francés François Quesnay “Máximas generales del gobierno de un reino agricultor”. Corría el año 1794.

Ese mismo año regresó a Buenos Aires y fue nombrado secretario del Consulado, que había sido creado por real cédula de Carlos IV el 30 de enero de ese año. El consulado no era una oficina o legación diplomática como hoy sucede sino que era una dependencia estatal encargada de impartir justicia en los pleitos suscitados entre comerciantes y fomentar la agricultura, la industria y la actividad mercantil.

El tiempo pasa… En 1797, sin dejar su cargo en el consulado, es nombrado comandante de milicias de la ciudad de Buenos Aires; en 1799 crea las Escuelas de Náutica y de Dibujo; en 1801 colabora y escribe en el Telégrafo Mercantil, Rural, Político Económico e Historiográfico del Río de la Plata, dirigido por Francisco Cabello; al año siguiente gracias a su impulso aparece una nueva publicación periodística, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.

En los años 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas al Río de la Plata y nuestro joven amigo hace sus “primeras armas” como militar.

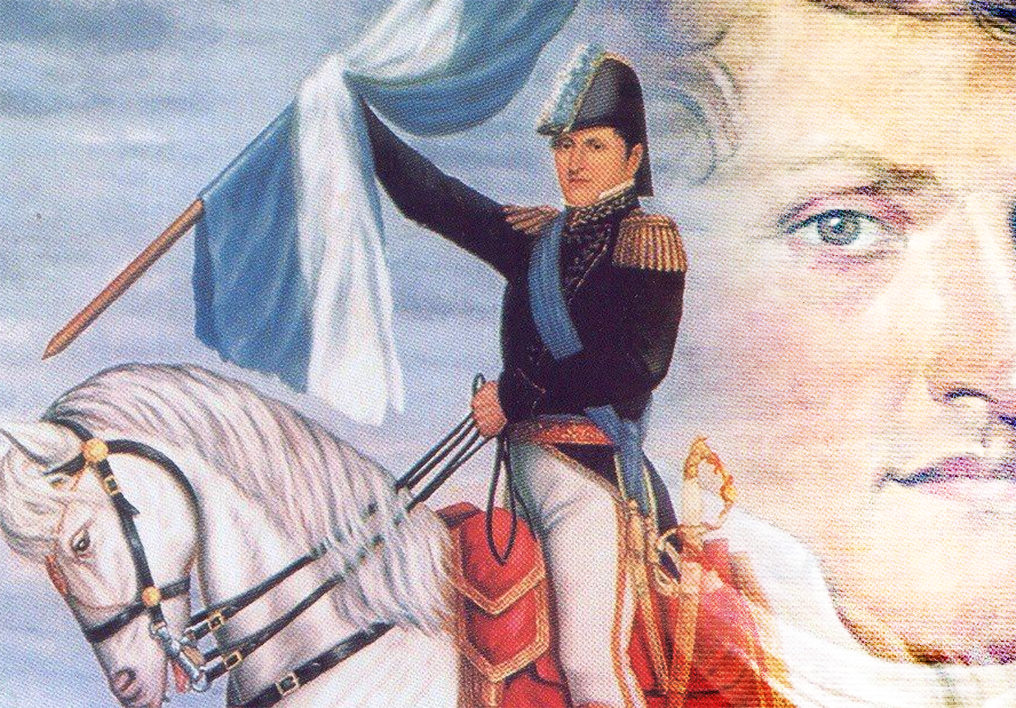

A comienzos de 1810, deja su puesto en el consulado. Toma parte en la Revolución de Mayo; es nombrado vocal de la Primera Junta de Gobierno; fue enviado al frente de una expedición militar al Paraguay con la finalidad de “ganar” a esa tierra para la revolución; vuelve derrotado a la capital para ser juzgado por esas derrotas; fue exonerado por esos cargos y se le devolvió el mando militar pero ahora en las orillas del río Paraná; allí “se dice” que creó la que ahora es nuestra bandera; fue designado comandante del Ejército del Norte, alternando victorias y derrotas (por las cuales volvió a ser juzgado); condujo al pueblo jujeño en su célebre Éxodo; siempre desvelado por la suerte de su Patria, insistió en la necesidad de declarar la Independencia; fue designado para liderar una misión diplomática a Europa para “conseguir” un príncipe europeo que quisiera venir a reinar en estas tierras; en el Congreso de Tucumán propugnó declarar formalmente la independencia y la formación de un estado monárquico parlamentario, encabezado por un descendiente de los incas.

Tal vez a esta altura del relato se advierta que nos estamos refiriendo a Manuel José Joaquín del Corazón Belgrano.

Un hombre que dio todo de sí, con aciertos, con errores. Un hombre que pudo vivir de otra manera pero que optó, eligió y vivió conforme esas elecciones. Pudo vivir holgada y cómodamente con su empleo y profesión; pudo permanecer como simple testigo pero optó por ser protagonista, aun a costa de perder, de perderlo todo.

La Patria le llevó su riqueza, su desarrollo profesional, su carrera, su felicidad, hasta el amor. Porque sólo pudo permitirse cortos lapsos de felicidad e intimidad y ni siquiera alcanzó a brindar a los hijos que tuvo todo el amor que, indudablemente, tenía para dar.

Pero en su mente y en su corazón esos renunciamientos fueron algo natural, algo que surgió y decidió aceptar como ofrendas a otro amor. Otro amor tan fuerte y profundo al que no dudó un instante en darle todo y sentirse incluso culpable por no poder hacer más por su tierra y su futuro.

En 50 años y unos pocos días, Manuel Belgrano se constituyó en un ejemplo y aunque él mismo no lo creyese así, dio todo su ser, lo mejor, lo poco o mucho que estuvo en condiciones de ofrecer a su gran amor, la Patria.

En estos días tan extraños que estamos transitando; en estas horas de encierro que muchas veces parecen interminables; en jornadas en que vivimos “hacia adentro” de nosotros mismos; en semanas que nos dejan ver ejemplos de valentía y miseria, de entrega y mezquindad, de seriedad y bajeza, de amor y egoísmo, de personal sanitario aplaudido e insultado, de solidaridad y esfuerzo mezclados con iguales dosis de estupidez y desesperación por asado y fernet, la figura de nuestro Manuel Belgrano, del prócer que se entregó a sí mismo por la libertad y grandeza de su tierra, del creador de ese trozo de tela que nos distingue y reúne en el mundo entero y que es capaz, al mismo tiempo, de hacernos derramar lágrimas de emoción y amor, se agiganta, se hace enorme y recobra la importancia que jamás debió perder, que como argentinos tenemos el deber de recordar y de honrar, porque en momentos aciagos como los que transitamos es cuando hay que demostrar el coraje que Argentina necesita y merece y que Belgrano, entre otros, nos enseñó. Luego será tarde y de nada nos servirá expirar diciendo “pobre Patria mía” pues ése es derecho de unos pocos como don Manuel.