Indecisión, falta de coraje y venalidad hicieron que un proceso encumbrara a uno de los más oscuros líderes de la humanidad

Por Luis R. Carranza Torres

No era un juicio cualquiera, en más de un sentido. Aun antes de realizarse, el gobierno federal y el estado Bávaro habían discrepado de cuál sería el tribunal para juzgar los hechos del denominado “Putsch de Múnich”, una intentona de golpe de Estado iniciado el 8 de noviembre de 1923 por el líder de un partido político reaccionario, llamado Adolf Hitler, de 34 años de edad, quien irrumpió en una tradicional cervecería de Munich y, después de disparar su pistola al aire, proclamó la revolución y el cese del gobierno constitucional. Fracasó en el intento, estrepitosamente, menos de un día después, con un saldo de veinte muertos.

Para el gobierno federal debía ser el Tribunal Estatal para la Protección de la República existente en Leipzig, de conformidad con la Ley de Protección de la República. Incluso había ordenado inicialmente al fiscal general del país que iniciara los procedimientos en tal sede, de jurisdicción nacional. Pero negociaciones políticas y compromisos varios entre Baviera y el gobierno central determinaron que se juzgara en Munich por un tribunal local, aunque por aplicación de la ley antes expresada.

El interés bávaro estaba dado no tanto por la intención de castigar a los golpistas sino de disimular cuanto fuera posible, la vista gorda y hasta cierta implicación en el golpe de altos funcionarios bávaros, como el comisionado General del Estado Gustav von Kahr, el jefe de la policía, coronel Hans von Seißer, y el comandante del Distrito Militar VII, Otto von Lossow.

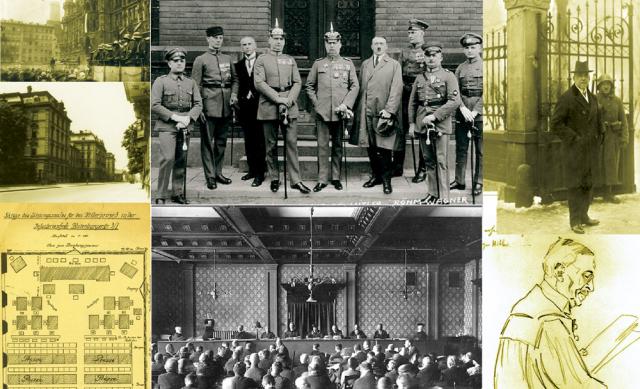

El Tribunal Popular de Baviera, elegido para llevar adelante el juzgamiento del caso, estaba presidido por el presidente de Tribunal de Distrito, Georg Neithardt, constituyéndose tanto con jueces técnicos como con tres jueces legos. La fiscalía estuvo integrada por Ludwig Stenglein, quien lideró la acusación, y por Hans Ehard.

El proceso se inició el 26 de febrero de 1924, bajo fuertes medidas de seguridad. Sesionó el tribunal dentro de una unidad militar de Munich, el cuartel de la Escuela de Infantería situado en Blutenburgstraße.

Sentados en el banquillo de los acusados estaban, además de Adolf Hitler, Erich Ludendorff, héroe de la pasada guerra mundial, su hijastro Heinz Otto Kurt Pernet, Ernst Pöhner, Wilhelm Frick, Ernst Rohm, Hermann Kriebel, Friedrich Weber, Wilhelm Friedrich Karl Brückner y Robert Wagner. Todos ellos, con altos puestos en el por entonces pequeño partido nazi.

Tras leérseles la acusación, Hitler asumió su propia defensa, sin desmentir su responsabilidad en el golpe pero negando haber cometido cualquier crimen. Antes que arrepentirse de nada, pasó al ataque acusando de traición tanto al Estado bávaro como a la propia República de Weimar: “…Solamente yo cargo la responsabilidad. Pero no soy un criminal por eso. Si hoy me presento aquí como un revolucionario, es como un revolucionario en contra de la revolución. No existe la alta traición contra los traidores de 1918…”.

Era un discurso que, en un momento en que la rabia por la derrota y trato a Alemania luego de la Primera Guerra Mundial era amplia, agradaba a muchos sectores. A lo largo de todas las audiencias, el público estuvo mayormente de parte de los acusados.

No eran los únicos que simpatizaban con ellos. En un desliz, varios corresponsales extranjeros captaron el comentario por lo bajo de uno de los jueces a otro diciendo con admiración: “Es un tipo tremendo este Hitler”. No era el único magistrado favorable que tenía. El presidente del tribunal, Neithardt, le permitió hablar hasta por cuatro horas seguidas. Unos años después se afiliaría al partido nazi.

En tal contexto, de acusado Hitler pasó a tomar el control de la situación. Nadie osaba estorbarlo en sus larguísimos parlamentos ni objetaba cuando convertía las preguntas a los testigos en destrato y acusaciones contra ellos. El proceso judicial duro más de veinte días, durante los cuales acaparó la primera plana de todos los periódicos. Alemania y buena parte de Europa seguían sus alternativas con avidez. Hitler aprovechó eso para hacer de su propio juicio una tribuna política desde donde hacerse conocer. Con movimientos teatrales estudiados, expresó en ensayadas palabras lo que muchos buscaban creer: “No me considero un traidor sino un alemán que quería lo mejor para el pueblo alemán”.

El juicio que debía condenarlo por un grave delito como el de alta traición y la muerte de veinte personas, se convirtió en una forma de publicidad para que todo el país lo conociera.

A pesar de las múltiples críticas al tribunal, de otros órganos del Estado o de la prensa mundial, los jueces no modificaron su actitud pasiva y favorecedora de Hitler, quien en su alegato final prácticamente dio un discurso político de un postulante a la presidencia del país que el de un acusado de quebrar el orden constitucional.

El tribunal fijó el 1 de abril de 1924 como fecha para pronunciar su sentencia. El delito que se juzgaba tenía la pena de prisión perpetua y los cargos estaban probados, más allá de las pseudojustificaciones políticas argüidas por el principal acusado.

No debía, por ello, haber sorpresas en lo que fuera a resolverse. Pero las hubo…