En realidad, su trama recoge algo muy distinto de lo que tradicionalmente se piensa

Por Luis R. Carranza Torres

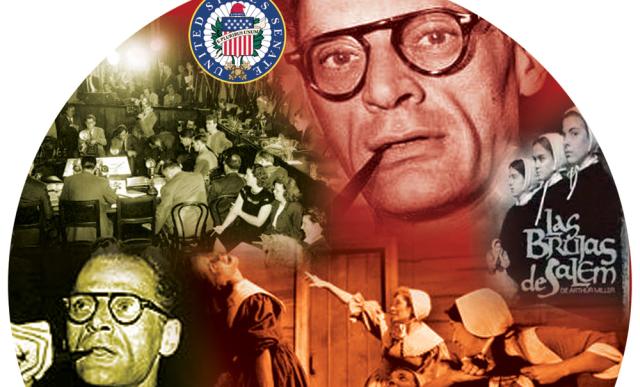

Una pieza central de las letras del siglo XX es Las Brujas de Salem, escrita por el genial Arthur Miller en 1952 y estrenada al siguiente año en Estados Unidos con una crítica muy hostil y que, a pesar de alzarse con el premio Tony, el equivalente teatral del Oscar, no llegó a doscientas representaciones. Sólo posteriormente, y luego de ser aclamada en su estreno europeo, interpretada por por Ives Montand y Simone Signoret, remontó en el favor del público en su propia tierra. No siempre los clásicos lo son desde su minuto uno.

Lo que no se sabe tanto es las paradojas y mensajes velados que cuenta la obra y que en particular posee un meta mensaje de reproche a uno de los procesos pseudojurídicos más controversiales de ese siglo. Aquel que se desarrolló en los Estados Unidos entre 1950 y 1956 y recibió la denominación de “macartismo”. Por dichas fechas, el senador Joseph McCarthy propulsó una extensa campaña pública a fin de “purificar” a su país de comunistas, dando lugar a un sinnúmero de delaciones, persecuciones, procesos irregulares y proscripciones contra personas partidarias del comunismo, sospechosas de serlo, que lo habían sido en algún momento o que nada tenían que ver pero lo parecían.

Sólo en la paranoia política de la guerra fría, con su eterna amenaza nuclear que conllevaba la posibilidad cierta de aniquilamiento de la humanidad por sí misma, puede entenderse este derrape a la banquina en el país del norte. Nadie pareció reparar, hasta mucho después, que ese tipo de prácticas era irreconciliable con el Bill of Rights y los principios elementales de la Constitución estadounidense. Una de esas amnesias legales que cada tanto se sufren en el auto declamado país de la libertad.

No se trata, pues, lo que narra la obra de un proceso en la puritana Salem de 1692, por entonces parte de la colonia británica de Massachusetts, donde la histeria religiosa empieza a ver brujas por todas partes y los tribunales a fallar en consecuencia, imponiendo penas de muerte por el fuego en procesos ridículos. Habla sobre los peligros de la estupidez humana cuando quienes están en el poder son ganados por el miedo. Y, en particular, de lo que ocurría por ello en el Estados Unidos de ese tiempo.

A más de ilegal y violatorio de los derechos humanos más básicos, la “cacería de brujas” de McCarthy fue por completo ineficiente. Es cierto que la Unión Soviética y su implacable servicio de inteligencia, la KGB, había penetrado en no pocas áreas las estructuras del gobierno estadounidense. De hecho, habían construido la bomba atómica en paralelo al proyecto Manhattan porque no pocos de los que estaban allí les vendían secretos a los rusos. Pero salvo algún caso puntual, más por casualidad que otra cosa, ningún integrante de esa red extensa de espías se vio afectado por la actuación del “Comité de Actividades Antiamericanas” del Congreso de Estados Unidos, que dirigía el Senador Joseph Raymond McCarthy, abogado egresado de la Universidad Católica, dirigida por la orden Jesuita, de Marquette, en Milkwakee.

La obra de Miller era una alegoría, apenas disimulada, de los excesos del senador por el estado de Wisconsin. De hecho, su título en inglés The Crucible (El crisol) refleja mucho más dicho meta mensaje. En la metalurgia, tal palabra se refiere a un elemento que soporta altísimas temperaturas y que recibe el metal fundido en los hornos. Se lo emplea para extraer los elementos puros de las imperfecciones a través del calor. Las similitudes en su uso y función con lo que le ocurre en la obra a John Proctor no son pocas ni casuales: se enfrenta a un proceso al que desafía, prefiriendo morir a traicionar su conciencia y delatar a otras personas, por lo que es condenado a muerte.

Como suele ocurrir con los escritores, la vida le deparó a Miller tener que actuar una situación muy afín a la de John Proctor. Era algo que se veía venir. Cautivado por los micrófonos de las radios y las cámaras de la naciente televisión, Joseph Raymond McCarthy había dirigido sus esfuerzos más a victimizar a la comunidad hollywoodense por sus ideas políticas que realmente a descubrir infiltraciones de espías soviéticos en áreas claves del Estado.

Es así como Miller fue llamado a declarar ante el comité de Joseph en el Congreso. En esa vorágine de delaciones para salvar el laburo, nada menos que Elia Kazan, quien había dirigido varias de sus obras de teatro, le había dado su nombre a la comisión como simpatizante del comunismo. En la audiencia, Arthur no rehuyó declarar sobre sí mismo. Admitió haber asistido a reuniones en 1947 y firmado algunos manifiestos, para luego afirmar que no era comunista. Lo que sí se negó de plano fue a dar el nombre de alguna otra persona, ni a confirmar nada sobre lo que pensaban políticamente las personas sobre las que se lo interrogó.

A consecuencia de su negativa a lo que era, sin ambages, delatar a otros, se le retiró el pasaporte, prohibiéndole literalmente salir del país y en mayo de 1957 se le declaró culpable de desacato al Congreso por haberse negado a revelar nombres de supuestos comunistas. Estaba a un tris de ir a la cárcel, hasta que se aviniera a decir lo que se le había preguntado. Por suerte tenía un buen abogado y, en agosto de 1958, una corte de apelaciones federal anuló la sentencia.

Para entonces, el macartismo había caído en descrédito y la obra de Miller, pasado a transformarse en un mito de las letras y las libertades públicas. Le llovieron entonces los premios, pero -como alguna vez reveló el callado Arthur- el especial cariño que le tenía era por haberle hecho probar que aquello que había escrito como autor era capaz de sostenerlo como persona.