Por Edmundo Aníbal Heredia (*)

La biblioteca personal suele nutrirse de libros que no fueron los escogidos sino los que llegan por herencia, a veces colmando los anaqueles y disputando un lugar con los que eligió su dueño de acuerdo con sus preferencias.

De todos modos, esos volúmenes algo extraños se ganan su espacio, sobre todo cuando el que los recibe cree que tirar un libro es un crimen. Incluso, a veces esos libros algo extraños -a menudo arruinados-, que han perdido sus tapas pero que acusan en sus lomos su paso por las manos de más de un lector, ocasionan la curiosidad y el deseo de hojear alguno de ellos. La experiencia puede deparar una sorpresa asombrosa; por eso no es aconsejable arrumbarlos.

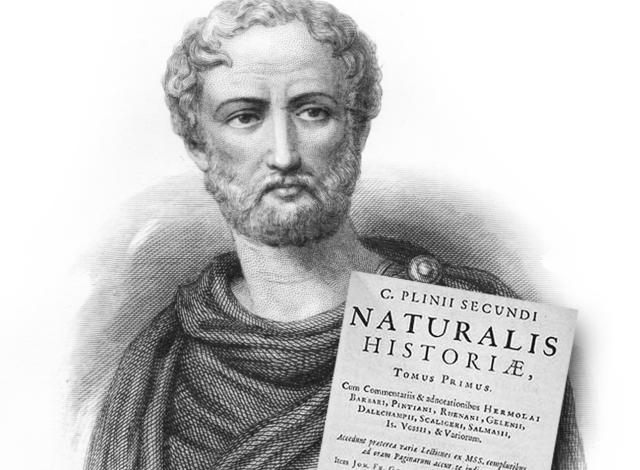

Puede ocurrir, por ejemplo, toparse con uno de los libros producto del ingenio y la sabiduría de Plinio el Viejo, que ahora sólo concitan la atención de eruditos apasionados por la historia de la Roma clásica.

Plinio el Viejo nació en Italia en el año 23 de la era de Cristo; era de un espíritu exquisito, a despecho de los tiempos terribles de Nerón que debió soportar durante gran parte de su existencia. Quizá para sobrellevar los desmanes de aquel Emperador se hizo amante de la literatura, para luego dedicarse con inteligencia a la Historia Natural, por cuya voluminosa obra es conocido hoy hasta pasar a la inmortalidad. Era un fino y profundo observador de la naturaleza y de la humanidad y debido a una de sus preocupaciones se esmeró en rebatir las creencias populares sobre el orden de la naturaleza; por ejemplo, a explicar por qué fenómeno los rayos caen del cielo durante las tormentas. Decía: “Si el viento o el vapor lucha en la nube, se oye el trueno; si hay llama, entonces es el rayo; si tarda mucho en forzar su camino, se trata simplemente de un relámpago… de aquí que el fuego salga por las grietas de las nubes”.

Con esta explicación propia de la época, Plinio intentaba desbaratar la creencia según la cual los rayos eran enviados por Júpiter para castigar a los humanos que cometían maldades.

Un fruto de sus preocupaciones fue la descripción minuciosa de la vida de las aves. Leyendo esos trabajos, un lector sensible podría compararlos con una obra poética. Me animo a calificarlo como un poeta de la naturaleza, aunque es probable que otros le hayan dado ya ese honroso título.

Tomemos algunos ejemplos, como el de las ocas. Decía Plinio que las ocas eran buenas guardianas, y por eso se las cuidaba en el Capitolio para que advirtieran sobre la presencia de intrusos. Estas aves ganaron un lugar en la mitología, atribuyéndose a una de ellas haber ganado el enamoramiento de un joven y se cree que una oca fue compañera inseparable del filósofo Lacides. “Siéntese uno casi tentado a creer que estos seres saben apreciar la sabiduría”, decía Plinio, pero se lamentaba porque el pueblo sólo apreciaba de ella la bondad de su hígado, bien que mezclado con miel y leche; el descubrimiento de tan sabrosa combinación provocó el deleite de los sibaritas romanos. Plinio señaló la inteligencia de las ocas cuando marchaban en bandada desde Morini a Roma, al observar que las más cansadas se colocaban adelante y las de atrás las empujaban solidariamente.

Se ocupó también de las grullas, en las que admiraba el orden perfecto de su formación en los desplazamientos migratorios. Volaban a gran altura para ver a distancia, elegían un guía para que las dirigiera y ponían centinelas a retaguardia, relevados por turno; los centinelas apretaban una piedra entre sus garras y si se dormían la piedra se soltaba y caía al suelo “descubriendo su negligencia”.

Cuando emprendían su vuelo a través del Euxino, elegían la parte más estrecha y se lastraban con arena gruesa en la boca para tener un mejor vuelo, a la manera de socaire de los vientos. Cuando las que iban adelante comenzaban a soltar las piedritas lo hacían para anunciar que estaban llegando a destino.

Plinio reconoció que no llegó a saber de dónde eran originarias las cigüeñas ni adónde iban cuando emigraban, pero observó que se alternaban con las grullas, porque éstas venían en invierno y las cigüeñas en verano, una muestra más del orden de la naturaleza.

Si bien se separaban al distribuirse en los tejados de toda la ciudad, el día de la partida se reunían en un lugar determinado y de allí partían en estricta formación cuando se aseguraban de que no faltaba ninguna y luego de cuidadosos aprestos, “como si su partida estuviese regulada por alguna ley”, decía el sabio. Pero nadie las veía llegar o partir, porque lo hacían en la espesura de la noche. Contradiciendo su apariencia apacible tenían la costumbre de despedazar a la que llegaba última, seguramente como escarmiento.

Decía Plinio que en la Tesalia las cigüeñas mataban a las serpientes, y por eso eran muy estimadas, tanto que el que mataba una cigüeña era castigado con la misma pena que por un homicidio. También se las estimaba porque las cigüeñas jóvenes “ayudan a sus padres cuando son viejos.”

Observaba también Plinio que las bandadas de cisnes formaban una punta parecida a una flecha, desplazándose con gran ímpetu, asemejándose así “a nuestras picudas galeras de Liburnia”. De esa manera hendían el aire más fácilmente. “Colocan sus cuellos sobre los que van delante, mientras que los guías, a medida que van cansándose, se quedan atrás”.

Descreía Plinio que al morir se les oyera a los cisnes un triste canto y aseguraba que él había podido comprobar que esa afirmación era falsa.

De otras aves también se ocupó Plinio, dando tanta importancia a su belleza y al colorido de sus plumas como a los sabores de su carne, lo que prueba que apreciaba tanto la estética como la afición por la buena comida, quizá porque había tomado lecciones del epicureísmo griego.

Si bien se detuvo en la observación de las aves y en conocer sus hábitos cuando surcaban el aire, se ocupó también de los animales terrestres y de las plantas, llegando a descubrir especies de ambos reinos hasta entonces no reconocidos por la ciencia y comprobando los beneficios medicinales que podían obtenerse de ellos; por ejemplo, aceptó que la piel de hiena podía aliviar el dolor de cabeza, aunque el animal no hubiese sido cazado durante el paso de la constelación de Géminis, como era creencia generalizada.

Sin duda, para su tiempo fue un gran observador de la naturaleza, un camino necesario para conocer también a los seres humanos y mejorar sus condiciones de vida.

Vivía en una casa solariega, algo lejos de Roma, porque era amigo de la tranquilidad que la capital no le ofrecía. Por eso eligió Pompeya como residencia, una ciudad de artes y de placeres. Allí podía mirar el cielo y las estrellas, y cuando pasaban las bandadas de las variadas aves tomaba notas en sus cuadernos, lo que le fue de mucha utilidad para su historia natural.

Allí, en Pompeya, Plinio prefería mirar hacia las alturas y estudiar el vuelo de las aves y la naturaleza que lo rodeaba antes que adentrarse en el estudio de las entrañas de la tierra.

Quizá por eso no supo prever la erupción del Vesubio, y arrastrado por su lava perdió la vida el año 79.

(*) Doctor en Historia. Miembro de Número de la Junta Cordobesa de Historia