Su estrambótica autodesignación tuvo una sorprendente acogida

Qué es el Estado y qué hace que una autoridad sea tenida por tal es un tópico de discusión de la ciencia política que no se halla demasiado saldado. Parece que con tales conceptos pasa lo mismo que con el aire: se lo percibe más por sus efectos que por otra cosa.

Joshua Abraham Norton, un inglés devenido primero en próspero hombre de negocios en la ciudad de San Francisco a mitad del siglo XIX, y luego en indigente por haber caído en la bancarrota por una operación de precios especulativos con el arroz, después de perder un juicio con sus acreedores y desaparecer un tiempo de la ciudad, retornó muy cambiado.

Desilusionado por propia experiencia del sistema jurídico e institucional de los Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1859 envió cartas a varios periódicos de la ciudad, en los siguientes términos: “A petición, y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton (…) me declaro y proclamo emperador de estos Estados Unidos”.

Acto seguido “y en virtud de la autoridad de tal modo investida en mí”, convocó a los representantes de los diferentes Estados de la Unión a constituirse en asamblea en la Sala de Conciertos de la ciudad, el primer día de febrero del próximo año, “donde se realizarán tales alteraciones en las leyes existentes de la Unión como para mitigar los males bajo los cuales el país está trabajando, y de tal modo justificar la confianza que existe, tanto en el país como en el extranjero, en nuestra estabilidad e integridad”. Como no podía ser de otra forma, firmó su misiva como “Norton I, Emperador de los Estados Unidos”.

Sólo el San Francisco Bulletin recogió la proclama y en tono humorístico. Norton I comenzó a ser visto en público con un uniforme azul con hombreras doradas, un sable al cinto, un enorme bastón imperial de mando y una pluma real en un enorme sombrero de corte militar.

Uno de sus primeros actos “gubernativos” fue disolver el Congreso de Estados Unidos el 12 de octubre, por ocasionar fraude, corrupción y violación de la leyes, estando influenciado por “partidos, facciones y sectas políticas”.

Hubo, en 21 años de “reinado”, algunas medidas más afortunadas que otras: multó a quienes se refiriesen a la ciudad como “Frisco”, pero también ordenó la construcción de un puente colgante que uniese Oakland y San Francisco sin interrumpir la navegación en la bahía; es decir, lo que el Golden Gate hace hoy en día. También disolvió los partidos Republicano y Demócrata, intimó, al inicio de la Guerra Civil, a cesar las hostilidades a ambos bandos y además, “Dada la incapacidad de los mexicanos de regir sus propios asuntos, yo, Norton I, asumo el papel de Protector de México”. De tal forma, México se añadía a su imperio.

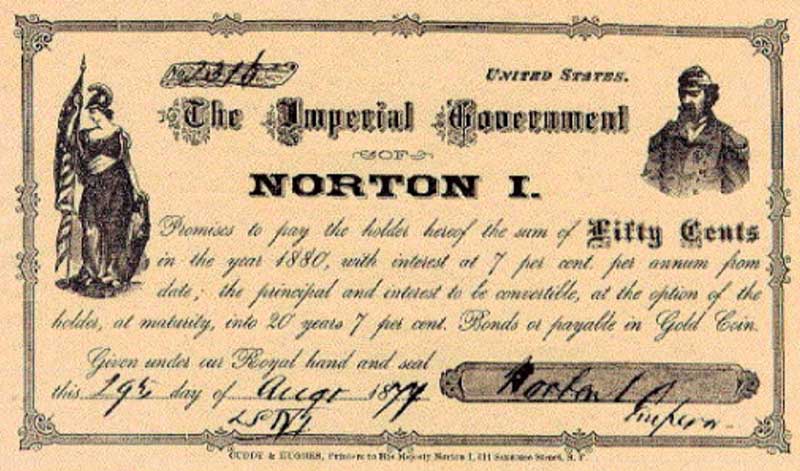

Lo interesante de este particular reinado no son las medidas sino el acatamiento y respeto que la figura imperial producía en San Francisco. Cuando estableció impuestos a los comercios, por montos ínfimos, la inmensa mayoría cumplió con ellos mejor que con los tributos estatales. No eran pocos quienes en la calle le daban el trato de un monarca, reverencias incluídas. Comía a cuenta de la casa en cualquier restaurante de la ciudad, siempre tenía asientos reservados en los teatros e imprimía su propia moneda en billetes de bajas denominaciones, que eran aceptados en los negocios e incluso cambiados por dólares verdaderos en el ayuntamiento de la ciudad. Es que se trataba de una emisión tan recatada, que al día de hoy los pocos que existen se valúan, como rarezas, en miles de dólares.

Cuando declaró disuelta la compañía de trenes por no haberle invitado a comer gratis en uno de sus convoyes, la empresa se disculpó públicamente y le otorgó un pase vitalicio. En otra oportunidad, al ser arrestado por vagancia por un inadvertido agente del departamento de policía, una manifestación popular exigió y consiguió su liberación más las disculpas del caso. Se carteaba con la reina Victoria de Inglaterra y ésta respondía a sus misivas.

El 8 de enero de 1880 murió de un ataque de apoplejía mientras se dirigía a un evento en la Academia de Ciencias Naturales. El San Francisco Chronicle, en su edición del 11 de enero de 1880, narró bajo el título de «Le Roi Est Mort», el deceso de Norton. Como todo dinero, le encontraron cinco dólares en cambio. No tenía objetos de valor. “Toda la tarde los restos permanecieron en estado en la habitación trasera de la morgue. Miles de personas acudieron allí para ver por última vez al hombre cuyas peculiaridades de mente, atuendo y persona lo habían hecho familiar para todos”.

A su entierro asistieron más de diez mil personas y el cortejo se extendió por más de tres kilómetros. “Los tributos florales, coronas y ramos fueron tan numerosos que cubrieron por completo la tapa del ataúd”, cuenta la crónica. Otra publicación expresaría: “El Emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie. De la mayoría de sus colegas no se puede decir lo mismo”.

Norton no sólo fue aceptado porque caía simpático y no le hacía daño a nadie. Encarnaba, desde su falta de lucidez, lo que muchos estadounidenses pensaban, desde la cordura más absoluta, aunque no resultara muy concorde con la moral: que ellos eran un imperio.

Tampoco cayó en el olvido luego de su muerte. En 1980 hubo en la ciudad una multitud de ceremonias en conmemoración del centenario de su desaparición.

Como no podía ser de otra forma, la lápida en su tumba en el cementerio de Woodlawn, llevada a cabo por contribución popular, tiene el siguiente epitafio: “Emperador de los Estados Unidos y Protector de México”.